雾霾 肆虐这些年,我们对雾霾的认知普遍集中在细颗粒物上,检测指标也是照PM2.5这种颗粒物尺寸数量进行划分,防护更多谈到的是过滤效率,但最近一篇科学论文打破了这种习惯认知,雾霾中的有害细菌对人体的危害远没有我们以为的那么简单,人霾战争彻底进入细菌和细颗粒物防护时代。

瑞典哥德堡大学抗生素耐药性研究中心主任,科学家乔基姆·拉尔森(Joakim Larsson)在知名学术期刊Microbiome上,发表了题为The structure and diversity of human, animal and environmental resistomes(“人体、动物以及环境中(存在微生物)抗(药)性现象的构成和多样性”)的论文。

拉尔森在论文中提到,从北京一次雾霾天的14份空气样本中检测出抗生素耐药性基因。在被研究城市中最多,平均有64.4种。

最令人震惊的是,他们在北京的空气中发现了针对碳青霉烯类(Carbapenems)抗生素的耐药性基因。

这意味着什么呢?

文章把碳青霉烯类抗生素称作“一种可最后求助的抗生素”。实际上,碳青霉烯类抗生素是抗菌活性最强的一类非典型β-内酰胺抗生素,被广泛应用在呼吸系统感染、败血症等病症上,是治疗严重细菌感染最主要的抗菌药物之一。如果这类抗生素出现被耐药性,意味着人类可能失去这“最后一根稻草”。

具有史上最强抗体的超级细菌竟然是在北京雾霾中发现,这种惊愕感也难怪会让各界舆论哗然。

虽然有专家随后解释说,耐药性基因和耐药性细菌是两个概念,是否真的威胁人类,导致人体患病需要进行更多的研究。但是,这条新闻至少引发了社会对雾霾之中微生物细菌危害的重视。

对于雾霾知识普及,本期对相关内容做一下科普。

1.不仅仅是PM2.5,重新认识雾霾的危害

一般认为,雾霾对人体的危害主要是PM2.5颗粒,它可能以机械方式沉积于肺泡等人体细胞之中,一般吸入的PM2.5颗粒有75%会沉积在肺泡中,无法排出体外。

他们会影响肺部的换气功能,降低呼吸机能,甚至诱发呼吸道炎症,造成呼吸道堵塞,出现咳嗽,胸闷,气管炎等症状。这些沉积异物还可引起免疫细胞的吞噬反应,从而消耗免疫力,导致人体抵抗力下降。

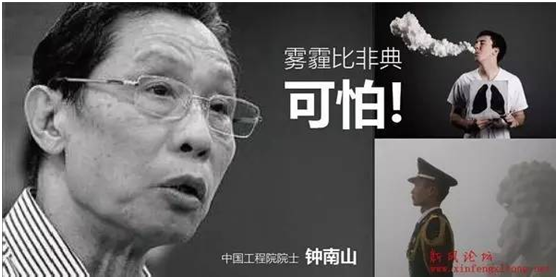

钟南山在接受央视《新闻1+1》采访时指出,“雾霾不光是对呼吸系统,对心血管、脑血管、神经系统都有影响,但是首当其冲的还是呼吸系统。北京10年来肺癌增加了60%,应该说空气污染是一个非常重要的原因”。

以上,是我们比较熟悉的内容,但容易被人们忽视的,恰恰是雾霾之中隐藏的微生物污染。

这些微生物种类有多少呢?

据清华大学的研究小组对北京雾霾样本中的大气微生物进行了DNA测序并进行了分组,最终鉴定出1300多种不同类型的微生物,数目之巨令人震惊。

PM2.5表面积较大,活性强,很容易粘附携带多种细菌。甚至成为细菌的繁殖培养基,那些在洁净空气中难以存留或传播的细菌,在雾霾之中变得异常活跃。

例如结核杆菌,粘附于空气中的尘埃时,其存活时间可以长达8-10天。流行期遇到雾霾天气,很容易出现大规模空气传播性疾病的流行。

鉴于上边的内容,在雾霾季节呼吸防护产品的选择上,注重颗粒物防护的同时,一定不能忽略对细菌的防护。

2.科学防霾还要抗菌,一个新的防护时代开启

以我们日常最普及的口罩产品为例,市场上品牌众多良莠不齐,大部分仅仅追逐热点片面强调过滤效果,具有抗PM2.5细颗粒物的口罩产品最早仅仅使用在工业场所,雾霾的出现让工业防尘口罩华丽变身成为抗霾口罩,但工业口罩固有的设计需求,注重密闭性、颗粒物的阻挡,普通人佩戴,容易造成呼吸困难 ,缺氧头晕。抗菌并不是其优势所在。

对于普通消费者而言,如果口罩不适合,佩戴时间稍长,不仅脸部不舒服,呼吸受阻,有害细菌还会在口罩表面滋生迅速,甚至进入人体产生危害,特别是在口罩重复使用的情况下。

抗菌已经逐渐成为口罩产品的必备功能